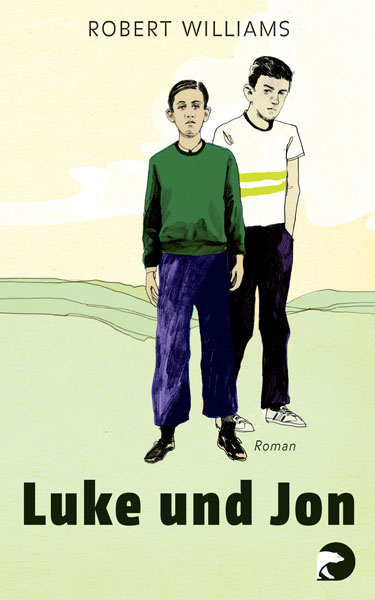

Robert Williams: Luke und Jon

Wie kann das Leben weitergehen, wenn es eigentlich aufgehört hat an dem Tag, an dem die Mutter bei einem Autounfall tödlich verunglückt?

Berlin: BvT Taschenbuchverlag 2010

Wie kann das Leben weitergehen, wenn es eigentlich aufgehört hat an dem Tag, an dem die Mutter bei einem Autounfall tödlich verunglückt?

Davon erzählt der Engländer Robert Williams in seinem Debutroman „Luke und Jon“. Davon, wie Vater und Sohn umziehen, in eine Kleinstadt namens Duerdale, auf einen Berg in ein baufälliges, heruntergekommenes Haus. Er erzählt, wie sie ankommen, ihren ersten Morgen verbringen, steif und still wie Fremde in einem Hotel. Wie der Vater, ein Holzspielwarenhersteller, in Lethargie verfällt, anfängt zu trinken, wie der Sohn sich in seine Leidenschaft, das Malen flüchtet. Und wie dann plötzlich ein Junge bei den ihnen auftaucht, Jon, der noch seltsamer ist als Luke. Opa-Klamotten trägt und aussieht, als stamme er aus dem Jahr 1945. Der viel redet, aber nur über Fakten, die er sich erlesen hat und zu allen persönlichen Fragen schweigt. Der dauernd hustet und bei seinen dementen Großeltern in einem unvorstellbar verwahrlosten Haus im Chaos lebt.

Die beiden Jungen freunden sich an, und Jon wird, ohne es zu wollen, zum Wendepunkt im Leben der kleinen Familie, die von der Trauer aufgefressen zu werden droht. Denn er braucht Hilfe: In der Schule, wo er den psychischen und physischen Attacken brutaler Mitschüler hilflos ausgeliefert ist, in seiner Existenz schlechthin, als das Sozialamt die Großeltern abholt und Jon in ein Heim gesteckt werden soll. Und er bekommt Hilfe – von den Menschen, die selbst bis zum Hals in Trauer und Verzweiflung feststecken: In einem hochemotionalen Moment verprügelt Luke Kieran, den Peiniger seines Freundes, und Lukes Vater taucht aus seiner Depression auf, baut ein riesiges Holzpferd, das er mitten im Wald aufstellt und nimmt am Ende sogar Jon als Pflegesohn auf.

In seinem Buch sieht der Autor durch die außergewöhnlichen, smaragdgrünen Augen seines dreizehnjährigen Ich-Erzählers Luke, der durch verschiedene Zeitebenen springt, das Geschehen in Duerdale retrospektiv schildert und sich dabei auch immer wieder an seine Mutter zurückerinnert. An das Leben mit ihr, an sie selbst als manisch-depressive Persönlichkeit, die Nachricht von ihrem Tod, das Begräbnis.

Alle Hauptcharaktere in diesem Buch sind etwas Besonderes. Der in sich gekehrte kreative Vater, der nicht minder introvertierte und künstlerisch begabte Sohn. Sie sind beide „ein bisschen Außenseiter“, doch nicht in einem Ausmaß, in dem sie darunter leiden würden. Und wenn es drauf ankommt, ergreifen sie die Initiative. „Ich las vielleicht Bücher und malte Bilder, aber weich war ich nicht.“ kommentiert Luke die Szene, in der er Kieran die Kehle zudrückt. Den Part des gemobbten Außenseiters übernimmt Jon, Luke und sein Vater sind Sonderlinge aus eigenem Entschluss.

Die Intensität, mit der alle diese traurigen Menschen lesend gefühlt werden, liegt nicht zuletzt an dem sprachlichen Bilderreichtum, mit dem Robert Williams arbeitet, ein Fest der Metaphern, aber immer gut dosiert und unpeinlich. Da ist von einer Stadt die Rede, die zwischen Hügeln und Mooren verborgen ist wie ein zwischen Hautfalten versteckter Leberfleck, von dunklen Tagen, die sich nie so ganz aus der Nacht schälen. Das Buch lebt davon – wie es Emotionen herüberbringt, Beziehungen zwischen den Figuren deutlich macht, Schauplätze schildert. Und all das gelingt dem Autor außerordentlich gut.

Robert Williams gibt auch eine Antwort auf die Frage, wie das Leben weitergehen kann, wenn es einmal aufgehört hat: Sich nach einer Zeit der Einsamkeit aufzuraffen und etwas zu tun: ein Riesenpferd bauen, sich gegen einen Gegner zur Wehr setzen, einen Freund nicht einfach seinem Schicksal überlassen. Eine schöne Variante. Ein schönes Buch.