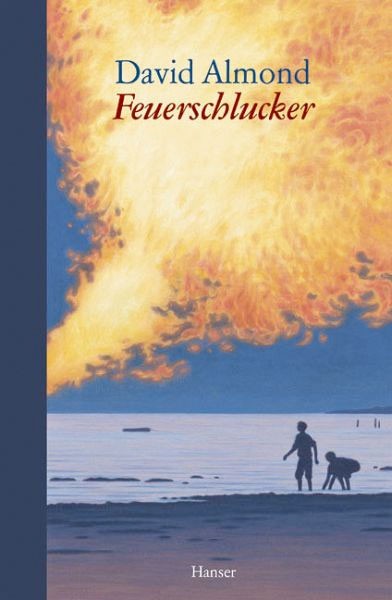

David Almond: Feuerschlucker

Es gibt Bücher, die sind wie Fotografien. Schwarz-Weiß, vielleicht schon ein bisschen verwaschen, führen sie den Betrachter, den Leser, in eine vergangene Zeit.

München: Hanser 2004 | 203 S.

Es gibt Bücher, die sind wie Fotographien. Schwarz-Weiß, vielleicht schon ein bisschen verwaschen, führen sie den Betrachter, den Leser, in eine vergangene Zeit. Fasziniert erinnert man sich oder, wenn man damals noch gar nicht geboren war, beugt sich vor und schaut genauer hin, um mehr zu sehen.

David Almonds „Feuerschlucker“ ist so ein Buch. In verträumtem, langsamem Ton erzählt es vom Spätsommer des Jahres 1962 in Keely Bay, einem heruntergekommenen nordenglischen Küstenort. Es ist das Jahr, in dem die Welt wegen der Kuba-Krise haarscharf an einem Atomkrieg vorbeischrammt. Das Jahr, in dem der dreizehnjährige Bobby zum großen Stolz seiner Eltern auf die höhere Schule kommt: für den Sohn eines Schlossers ein Privileg - das er riskiert, als er sich mit seinem Mitschüler Daniel gegen die Gewalttätigkeiten eines sadistischen Lehrers wehrt: Sie verteilen überall in der Schule Fotos von den Übergriffen. Wissen, dass sie irgendwann entdeckt werden und stellen sich selbst.

„Am nächsten Tag legte ich jede Vorsicht ab. Mein Dad war krank. Die Welt ging womöglich unter. Ich wollte aufstehen und kämpfen, bevor die Dunkelheit über uns hereinbrach.“

Wie geht man mit seiner Furcht um? Furcht vor den Atomraketen der Großmächte. Furcht, weil man nicht weiß, wie schlimm die Krankheit des Vaters wirklich ist. Furcht vor den Züchtigungen und Repressionen der Lehrer. Und mit viel Faszination durchzogene Furcht vor dem sonderbaren Feuerschlucker McNulty, der plötzlich in der Gegend auftaucht. Seit seiner Rückkehr aus dem Krieg wird er die Schreie in seinem Kopf nicht mehr los. „ Er gehörte zu denen, die zu viel gesehen, zu viel durchgemacht hatten. Es war, als hätten sie ihm das Hirn zerkocht.“

McNulty, der Almonds Roman seinen Namen gibt, wird zum Symbol für die Rebellion gegen die Gewalt. Er begegnet ihr, indem er sie gegen sich selbst richtet: sich Spieße durch die Wangen jagt, Feuer über seine Haut brennen lässt. Der Feuerschlucker selbst verliert den Kampf, tötet sich am Ende selbst. Bobby hingegen gewinnt ihn.

Denn was ihn von McNulty, der als verrückt gemieden wird, unterscheidet, ist ein dichtes Beziehungsgeflecht, das den Jungen auffängt und trägt.

Seine mit außergewöhnlicher Wärme dargestellten Eltern, seine so unterschiedlichen Freunde Joseph, Daniel und Ailsa – das Mädchen, das in die Schule gehen könnte und es dennoch nicht tut, weil sie sich nach dem Tod der Mutter um ihre Familie kümmert.

Es ist eine literarische Aufnahme mit vielen Schattierungen und Ebenen. Geschrieben in einer sehr poetischen, manchmal fast verzögernden Sprache, die sich die Zeit nimmt, viel Atmosphärisches auszuerzählen. Die Gerüche, die Bobbys Umgebung prägen, Salzwasser, Seetang, Kohle, die im Meer abgebaut wird. Geräusche, Farben.

In England wurde Almond dafür mit den beiden wichtigsten nationalen Kinder- und Jugendbuchpreisen ausgezeichnet, dem Smarties Gold-Award und dem Whitbread Award. Verdientermaßen: Der „Feuerschlucker“ ist ein Buch, das man nicht nur einmal lesen will, weil man immer wieder neue Details und Nuancen entdeckt. So wie bei guten Fotos eben.