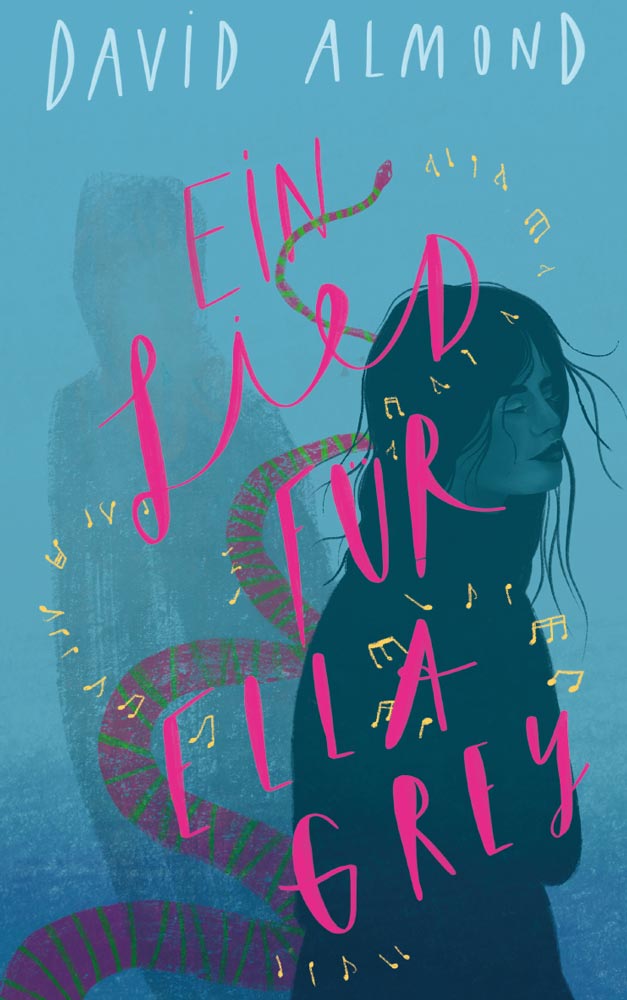

David Almond: Ein Lied für Ella Grey

Orpheus und Euridyke im heutigen England

Ella und Claire. Claire und Ella. Seit einer gefühlten Ewigkeit sind sie Best Friends Forever. Jetzt, mit 17, übernachten sie immer noch regelmäßig beieinander, stehen kurz vor dem Schulabschluss und träumen sich gemeinsam mit dem Rest ihrer Klasse aus der Kälte Northumberlands in den sonnigen Süden Griechenlands. In den Osterferien wollen sie alle raus und an den Strand. Dann ist mal Pause mit der Textinterpretation des Englischlehrers über das blöde „Verlorene Paradies“ des blöden John Milton. „Wir zünden Lagerfeuer an und feiern jede Nacht eine Beachparty. Wir singen und tanzen und sind ganz weit weg […]. Wir vergessen Notendurchschnitte und Prüfungen und verpatzte Klausuren und Zeugnisse und das ganze blöde, langweilige Zeug, das uns daran hindert, wir selbst zu sein. Ja, es würde großartig werden. Es würde so sein, wie wir uns das Leben vorstellten. Wir würden frei sein, verdammte Hacke!“

Dass dann bei den Parties auch die eine oder andere Flasche Valpolicella herumgereicht wird, ist nicht weiter überraschend. Auch nicht, dass dabei von Sex und erster Liebe erzählt wird. Das gehört zum Pflichtprogramm eines gegenwärtigen Jugendromans. Dass der Autor auch den antiken Sänger Orpheus unter seine Feiernden mischt, überrascht allerdings schon. Gut, er verankert die mythologische Figur dem Aussehen nach im Hier und Jetzt, lässt Orpheus als fremden, rätselhaften Jungen auftreten, der blaue Doc Martens trägt, einen langen schwarzen Mantel und – tatsächlich – eine Lyra.

Sein Gesang ist noch immer der, „der die Tiere zähmt, der die Vögel aus dem Himmel holt, der das Wasser bergauf fließen lässt.“ Und der die Titelheldin Ella verwandelt, wenngleich sie seine Stimme zum ersten Mal nur durch das Smartphone ihrer besten Freundin Claire hört. Orpheus Zauber wirkt offenbar auch im digitalen Zeitalter. Ella fühlt sich so lebendig wie noch nie, ist sich ihrer großen Liebe sicher. Orpheus und Ella. Auf immer und ewig. Da kann Claire auf sie einreden, was sie will, da nützt kein „Das ist Wahnsinn“. Ella entgegnet bloß: „Dann lass mich wahnsinnig sein“.

Der Brite David Almond schreibt immer schon eine Art magischen Realismus. Geschichten und Romane voller fantastischer Begebenheiten, die zum Schönsten und Schillerndsten gehören, was in der gegenwärtigen Kinder- und Jugendliteratur zu lesen ist. Seine Texte mäandern zwischen Gestern und Heute, zwischen Leben und Tod. Verortet sind sie alle rund um seine Heimatstadt Newcastle im Nordosten Englands, führen die Leser:innen aber weg von gesichertem Terrain und an Orte, wo Unerklärliches sich ereignet und das Unheimliche lauert.

Wer sein neues Buch, im Original bereits 2014 erschienen, in der deutschsprachigen Ausgabe zur Hand nimmt, sieht bereits, wie sich am bunt gestalteten Buchschnitt eine Schlange windet und dass rund zwanzig Seiten in tiefem Schwarz eingefärbt sind. Ella stirbt wie einst Eurydike an einem Schlangenbiss und so wird hier auch von Tod und Trauer erzählt, von der Liebe über den Tod hinaus. Ist das nun also ein trendiges Stück „Dark Romance“? Nein. Muss man Ovids Metamorphosen kennen, um sich hier zurecht zu finden? Ebenso Nein. Aber man muss bereit sein, sich einzulassen auf Figuren, die schwer zu fassen sind, kaum meint man sie durchschaut zu haben, sind sie schon wieder wie verwandelt. Das passt gut zu der „Verrücktheit der ersten Liebe“, die von den Mitschüler:innen immer neu kommentiert und eingeschätzt wird. Ist Orpheus nur ein Trickster, ein Poser? Oder „Sex am Stiel“, wie eine aus der Klasse meint? Und ist Ella bloß ein verträumtes „Feenkind“?

Erzählt wird die Geschichte in einem eigenwilligen Sound, einer betont lyrischen Prosa, die Übersetzerin Alexandra Ernst überzeugend ins Deutsche gebracht hat. Mal ist das Totenklage, oft ein hymnischer Gesang, stellenweise ziemlich pathetisch, dann wieder bewusst derb und mit Flüchen durchsetzt. Das variiert genauso wie die vielen Konzepte von Liebe, die durch dieses Buch schwirren.

Orpheus und Ella jedenfalls bleibt die Liebe über den Tod hinaus.

Aber was ist mit Claire, der Icherzählerin, die zurückbleibt? Was ist ihr „love interest“? Dass ihre Liebe nicht Jungen wie Sam gilt, mit dem sie bei den Strandparties Sex hat, ist klar. Zu viel gestählte Muskeln, zu hart, zu männlich. Aber warum liegt sie danach wach im Zelt und flüstert beschwörend Ellas Namen? Wünscht sie sich bloß die Nähe der Freundin zurück oder mehr? Jedenfalls ist sie es, die den Gang in die Unterwelt antritt, mit der Maske des Orpheus über dem Kopf. Spätestens da wird klar, dass hier auch der schwierige Prozess des Erwachsenwerdens verhandelt wird. Claire verliert ihre beste Kinderfreundin, die Suche danach, was deren Platz einnehmen könnte, markiert einen neuen Beginn.

Die Liebe muss sich wandeln, um zu bleiben.